「業務を止めない」ことを目指す稼働中のオフィス移転。しかし、その裏には想定外のトラブルで業務が停止してしまう大きなリスクが潜んでいます。「こんなはずでは…」と後悔しないために、本記事では稼働中のオフィス移転で実際に起きた失敗事例を徹底分析。ネットワーク障害から従業員の不満まで、ありがちな失敗の原因と、それを未然に防ぐ具体的な対策を解説します。この記事を読めば、あなたの会社の移転プロジェクトを成功に導くポイントがわかります。

【失敗の根源】オフィス移転でつまずく3つの計画的ミス

オフィス移転という一大プロジェクトにおける失敗の多くは、実は最も上流である「計画段階」での小さな見落としや甘い見通しに起因します。稼働を止めないはずの移転が、結果的に大きなトラブルや想定外のコストを招く根本原因は、プロジェクトの土台作りにあるのです。ここでは、すべての悲劇の始まりとなりうる、計画段階での3つの典型的な失敗事例とその対策を解説します。

※以下に示す事例は、閲覧者にイメージして頂きやすく作成したフィクションです。

目的・コンセプトが曖昧で、移転後に社員の不満が噴出

まず最も陥りがちなのが、「何のためにオフィスを移転するのか」という目的・コンセプトが曖昧なままプロジェクトを進めてしまう失敗です。例えば、経営層が「賃料コストの削減」だけを目的として移転先を決定したものの、従業員にとっては通勤が不便になったり、執務スペースが手狭になったりして、働きやすさが著しく損なわれるケースがあります。

このような状態では、移転後に社員から「前のオフィスの方が良かった」「何のための移転だったのか」という不満が噴出し、モチベーションや生産性の低下を招きかねません。オフィス移転の成否は、単なる物理的な引っ越し作業ではなく、企業のビジョンや働き方をどう変革するかという明確なコンセプトを、全社で共有できるかにかかっています。この軸がぶれてしまうと、その後の物件選びやレイアウト設計など、すべての判断が場当たり的になり、失敗のリスクを高めます。

物件チェックが甘く、入居後に「こんなはずじゃ…」が多発

移転先の物件選定におけるチェック不足も、後戻りできない深刻な失敗につながります。Webサイトの情報やレイアウト図面だけで判断し、現地での詳細な内見を怠った結果、入居後に様々な問題が発覚するのです。特に稼働中のオフィス移転では、業務への支障を避けるために内見に時間をかけられないこともありますが、ここでの妥協が致命傷になり得ます。

物件選定で最低限確認すべきであったにもかかわらず、見落としがちなポイントには以下のようなものがあります。

- 建物の基本設備(電気容量、空調方式・時間、床の耐荷重、天井高)

- インフラ環境(インターネット・電話回線の引き込み状況やキャリアの制約)

- 共用部の状態(エレベーターの数・混雑具合、トイレの清潔さ・数)

- 搬入経路の確認(大型什器やオフィス家具が問題なく搬入できるか)

- 周辺環境(最寄り駅からの実際の距離、ランチ環境、取引先のアクセス)

これらの項目は、図面だけでは決してわからない「実際に働く環境」を左右する重要な要素です。

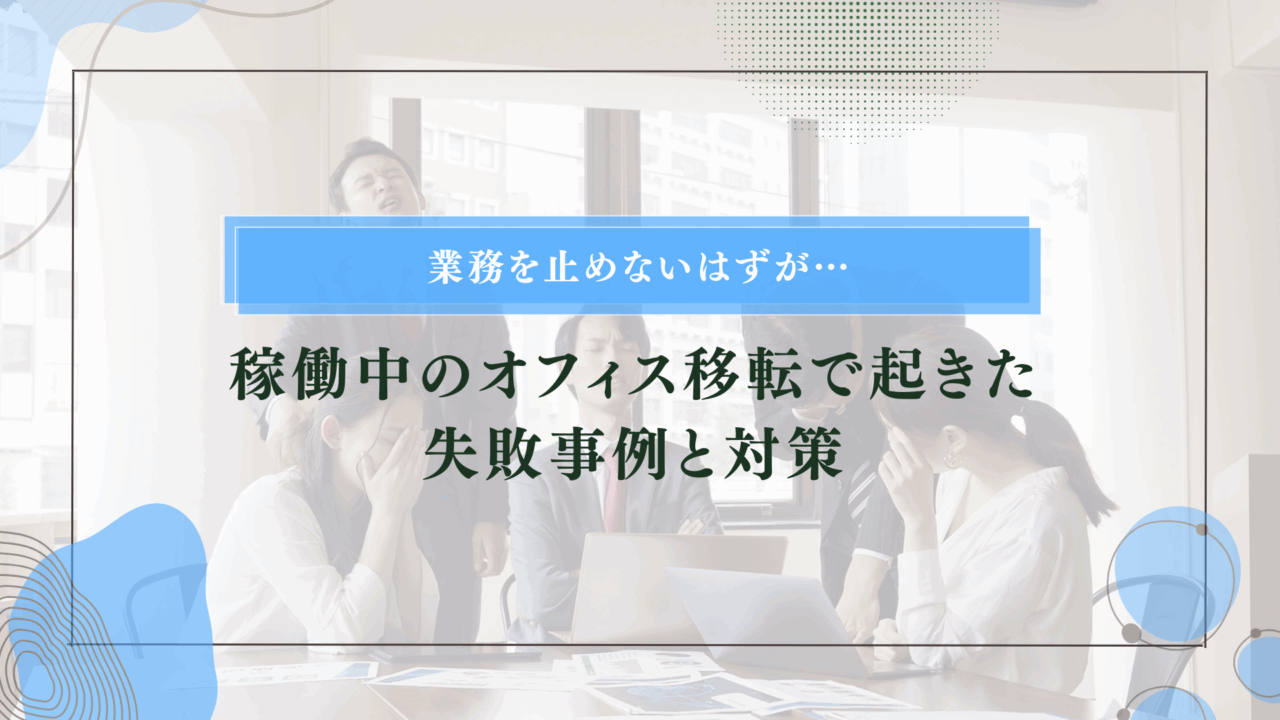

甘いスケジュールと予算計画でプロジェクトが炎上

希望的観測に基づいた甘いスケジュールと「どんぶり勘定」の予算計画は、プロジェクトを炎上させる典型的な原因です。オフィス移転のタスクは多岐にわたり、各々が複雑に絡み合っています。「旧オフィスの解約予告期間」を忘れて二重家賃が発生したり、内装工事やインフラ工事の手配が遅れて移転日に間に合わなかったりする失敗は後を絶ちません。

また、予算に関しても、物件の契約金や賃料といった目に見える費用だけで計画を立ててしまいがちです。しかし実際には、旧オフィスの原状回復工事費用、新オフィスの内装工事費用、通信インフラの整備費用、新しいオフィス家具や什器の購入費用、そして引っ越し作業そのものの費用など、多額のコストが発生します。これらの総額を見通した上で、予備費を含めた現実的な予算を組むことが、移転計画の失敗を防ぐ上で不可欠です。

このように、計画段階での失敗はプロジェクト全体を揺るがしますが、特に稼働中の移転において業務停止という最悪の事態に直結するのが、IT・インフラ関連のトラブルです。次の章では、担当者の胃を最も痛めるであろう、致命的なITインフラの失敗事例を見ていきましょう。

【業務停止の悪夢】IT・インフラで起こる3つの致命的トラブル

綿密な移転計画を立てたとしても、現代のビジネスの生命線であるIT・インフラのたった一つのミスが、全社の業務を数時間、場合によっては数日間にわたって停止させてしまうことがあります。特に稼働を止めないオフィス移転においては、ここのトラブルがプロジェクト全体の成否を分けると言っても過言ではありません。ここでは、担当者の胃を最も痛めるであろう、業務停止に直結する3つの致命的なIT・インフラ関連の失敗事例をご紹介します。

ネット・電話回線の手配ミスで「沈黙の初日」を迎える

オフィス移転におけるIT関連の失敗で最も頻発するのが、インターネットや電話回線の不通トラブルです。移転初日に出社したものの、ネットに繋がらずメールも基幹システムも使えない、代表電話も不通でお客様からの連絡も取れない…まさに「沈黙のオフィス」が誕生する悪夢のような事態です。この失敗の多くは、単純な手配の遅れや確認漏れが原因です。

特に以下のようなケースには注意が必要です。

- 申し込み時期の遅延(光回線は申し込みから開通工事まで1〜2ヶ月以上かかることも)

- 新オフィスビルのインフラ設備(MDF室など)の制約や、利用できる回線事業者の確認漏れ

- 旧オフィスの回線撤去日と新オフィスの開通日の連携ミスによるタイムラグの発生

- 電話番号ポータビリティの手続き不備による、既存電話番号の喪失リスク

インターネット回線の手配は最低でも移転日の3ヶ月前には開始し、専門業者に相談するのが鉄則です。余裕を持ったスケジュールで工事日を確定させ、業務への影響を最小限に抑えましょう。

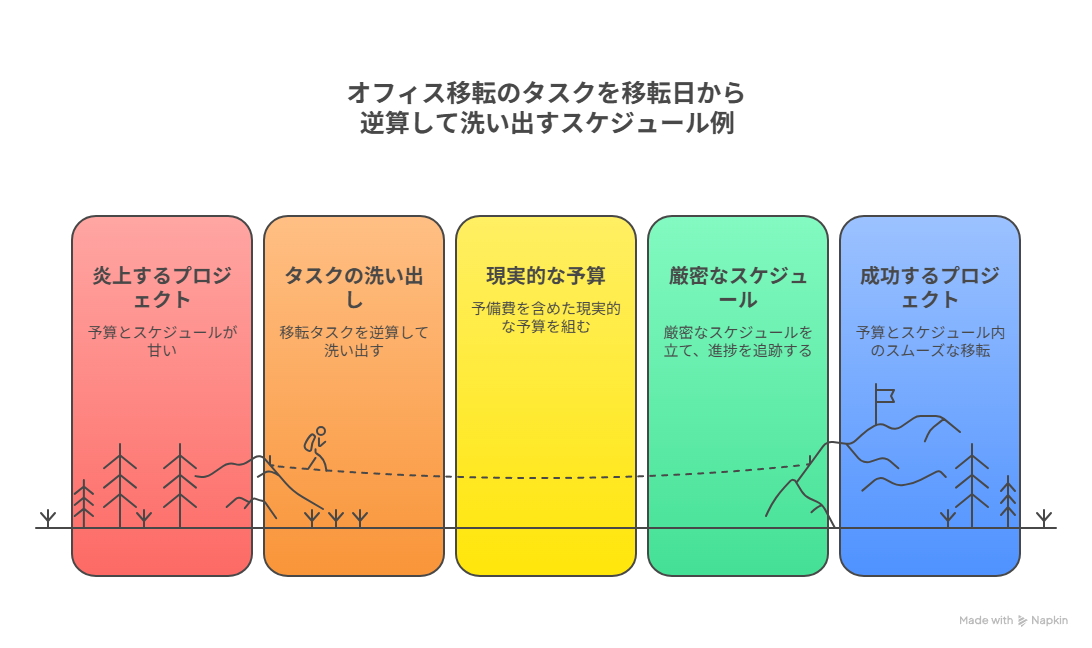

サーバー移行・PC設定に失敗し、データが使えず業務が停止

次に深刻なのが、企業の重要データが格納されているサーバーの移行トラブルです。オンプレミス(自社運用)サーバーを物理的に移設する場合、運搬中の振動による故障リスクや、新オフィスでのネットワーク再設定の失敗といったトラブルが考えられます。サーバーがダウンすれば、ファイル共有や基幹システムが利用できなくなり、これもまた全社的な業務停止に直結します。

また、従業員が使用するパソコンのキッティング(初期設定)が移転日までに間に合わないという失敗も少なくありません。多数のPCを一台ずつ手作業で設定するには膨大な工数がかかります。物理的なサーバー移設や大規模なPC設定作業は、必ず経験豊富な専門業者に依頼し、入念な計画とリハーサルを行うことが、失敗を避けるための鍵となります。移転を機に、サーバーのクラウド化を検討することも有効なリスク対策です。

セキュリティ計画の見落としで、情報漏洩のリスクに直面

オフィス移転の混乱に乗じて発生するのが、セキュリティインシデントです。新しいネットワーク環境への移行に伴い、ファイアウォールやUTM(統合脅威管理)などのセキュリティ機器の再設定・テストが不十分だと、外部からの不正アクセスを許してしまう危険性があります。また、移転作業中の機密書類やノートPC、USBメモリなどの紛失・盗難といった物理的なセキュリティリスクも見過ごせません。

一度情報漏洩が発生すれば、企業の社会的信用は大きく損なわれます。新しいオフィス環境におけるネットワークセキュリティポリシーを事前に再設計し、移転前に十分なテストを実施することが不可欠です。あわせて、移転作業時の重要物品の管理ルールを徹底し、情報と物理の両面からセキュリティ対策を講じる必要があります。

ここまで見てきたように、IT・インフラのトラブルは物理的に業務を停止させます。しかし、たとえインフラが完璧でも、それを使う「人」や「組織」に問題があれば、移転はたちまち混乱に陥ります。次の章では、意外と見落としがちな社内のコミュニケーションや協力体制に関する失敗事例を見ていきましょう。

【社内が大混乱】見落としがちな「人・組織」に関する3つの失敗

最新のITインフラが整ったとしても、それを利用する「人」の心が離れてしまっては、オフィス移転は決して成功しません。移転プロジェクトは、従業員の働きやすさやモチベーションに直結する、まさに会社全体の組織力が問われるイベントです。ここでは、ハード面の不備以上に根が深く、修復が難しい「人」や「組織」に関する3つの失敗事例を解説します。

| 時期 | 主な内容 |

|---|---|

| 移転当日 | 新オフィスへの荷物搬入・設置、ネットワーク接続確認、設備の動作チェック、旧オフィスの原状回復開始 |

| 移転1週間前 | 荷造り完了、引越し業者との最終確認、新オフィスの清掃・最終内覧、社員への当日スケジュール共有 |

| 移転1か月前 | 各種契約(電気・水道・通信)の開通日設定、什器・備品の納品日確定、移転告知(顧客・取引先・関係機関) |

| 移転2か月前 | 新オフィスの内装工事・レイアウト最終決定、引越し業者選定・契約、IT機器移設計画の策定 |

| 移転3か月前 | 社内プロジェクトチームの定例会議実施、固定資産・備品リスト化、不要物品の廃棄計画策定 |

| 移転4か月前 | 新オフィス物件の契約締結、基本レイアウト案作成、必要な什器・設備の選定 |

| 移転5か月前 | 移転計画書の作成、スケジュール・予算策定、移転プロジェクトチーム発足 |

| 移転6か月前 | 物件選定開始(立地・条件の比較)、移転目的や要件定義の確定、候補物件の内覧 |

情報共有が錯綜し、社員は右往左往、問い合わせ地獄に

稼働中のオフィス移転、特に部署ごとに移転タイミングが異なる段階的移転において、情報共有の失敗は致命的な混乱を招きます。様々な部署から断片的な情報がバラバラに発信されることで、現場の社員は「どの情報が最新かわからない」とパニックに陥ってしまうのです。

具体的には、以下のような混乱が発生します。

- いつ、どの部署が、新オフィスのどこへ移転するのか全体像が不明確

- 荷造りのルールやスケジュール、廃棄物の処理方法が部署によって異なる

- 新オフィスの会議室予約の方法や備品に関する問い合わせ先がわからない

このような状況では、総務やIT部門の担当者に同じような質問が殺到し、本来やるべき業務が滞ってしまいます。対策としては、移転に関する情報を発信する窓口をプロジェクトチームに一元化し、社内ポータルやチャットツールなどで誰もが最新情報にアクセスできる仕組みを構築することが極めて重要です。

独断でプロジェクトを進め、社員の反発を招き協力が得られない

「オフィス移転は総務の仕事」とばかりに、経営層や一部の担当者だけでプロジェクトを独断で進めてしまう失敗も後を絶ちません。従業員の意見を聞かずにレイアウトやルールを決定してしまうと、「自分たちの働き方を理解してもらえていない」という不信感や反発が生まれます。その結果、移転に非協力的になったり、荷造りなどの依頼を後回しにされたりして、スケジュールに遅延が生じることになります。

移転は、従業員に多大な負担を強いるプロジェクトでもあります。だからこそ、アンケートやワークショップを通じて従業員を計画段階から巻き込み、「自分たちの新しいオフィスを創る」という当事者意識を持ってもらうことが不可欠です。プロセスに納得感があれば、従業員は移転を「やらされ仕事」ではなく「自分ごと」として捉え、協力を惜しまないでしょう。

新しい働き方のルールが曖昧で、フリーアドレスが機能不全に

オフィス移転を機に、フリーアドレスやABW(Activity Based Working)といった新しい働き方を導入する企業は増えています。しかし、その目的や運用ルールが曖昧なままスタートすると、せっかくの制度が機能不全に陥ります。例えば、「結局いつも同じメンバーが同じエリアに固まってしまい、部署間のコミュニケーションが生まれない」「部下の居場所がわからずマネジメントがしにくい」「静かに集中したいのに周りがうるさい」といった不満が噴出するケースです。

新しい働き方の導入は、単に固定席をなくすことではありません。ペーパーレス化の推進、個人ロッカーの設置、集中ブースやコラボレーションエリアの設計、そして明確な運用ルールの策定と周知をセットで行う必要があります。これらの準備を怠ると、移転後のオフィスはただの「居心地の悪い場所」になってしまいます。

このように、社内の「人」を巻き込めなければ、移転プロジェクトは内部から崩壊していきます。さて、入念な計画とIT準備、そして全社的な協力体制を築き、いよいよ移転当日。しかし、最後の最後まで気を抜けません。次の章では、ゴール直前に待ち受ける物理的な作業や事後処理に関する落とし穴を見ていきましょう。

【最後の落とし穴】移転当日と事後に起こる3つの想定外コスト&トラブル

入念な計画と社内調整を経て、プロジェクトはいよいよ大詰めへ。しかし、安堵の空気が流れる移転当日と、その後の事後処理にこそ、金銭的損失に直結する大きな落とし穴が潜んでいます。ここでは、ゴール直前でつまずかないために知っておくべき、物理的な作業と契約に関連する3つの想定外トラブルと、その対策を解説します。

業者選定を誤り、当日の作業がグダグダで追加費用が発生

オフィス移転のコストを抑えようと、価格の安さだけで移転業者を選定してしまうのは、典型的な失敗パターンです。提示された見積もりが格安だったものの、いざ移転当日になると「作業員のスキルが低く、段取りが悪くて時間がかかる」「梱包が雑で、大切なオフィス家具や備品が破損した」といったトラブルが多発します。さらに、「この作業は見積もりに含まれていない」として、次々と高額な追加費用を請求され、結果的に信頼できる専門業者に依頼するよりも高くついてしまうケースも少なくありません。

オフィス移転、特に稼働中の複雑なプロジェクトでは、価格だけでなく、同様の規模・業種の移転実績や、担当者の対応力、万一の際の保険加入の有無まで含めて総合的に業者を選定することが極めて重要です。複数の専門業者から詳細な見積もりを取り、作業範囲と責任の所在を明確にした上で、信頼できるパートナーを選ぶべきです。

荷物の紛失・破損や、什器が搬入できない物理的トラブル

移転当日は、多くの人やモノが動く混乱の中で、予期せぬ物理的トラブルが発生しやすい状況です。担当者が直面しがちな悪夢のようなアクシデントには、以下のようなものがあります。

- 新オフィスのエレベーターやドアの採寸ミスで、購入した大型什器や複合機が搬入できない

- 運搬中の衝撃や不注意で、多数のPCモニターの液晶が割れたり、オフィス家具が傷だらけになったりする

- 各部署のラベリングが不十分で、重要な契約書類が入った段ボールや、従業員の私物が行方不明になる

これらのトラブルは、業務再開の遅れに直結するだけでなく、企業の資産損失にも繋がります。対策の鍵は、事前の徹底した現地調査と管理体制の構築です。搬入経路の採寸や養生計画を業者と綿密に打ち合わせ、荷物には誰のものか、どこに運ぶのかを明確にラベリングし、管理責任者を置くことが混乱と損失を防ぎます。

原状回復工事でビル側と揉め、想定外の費用を請求される

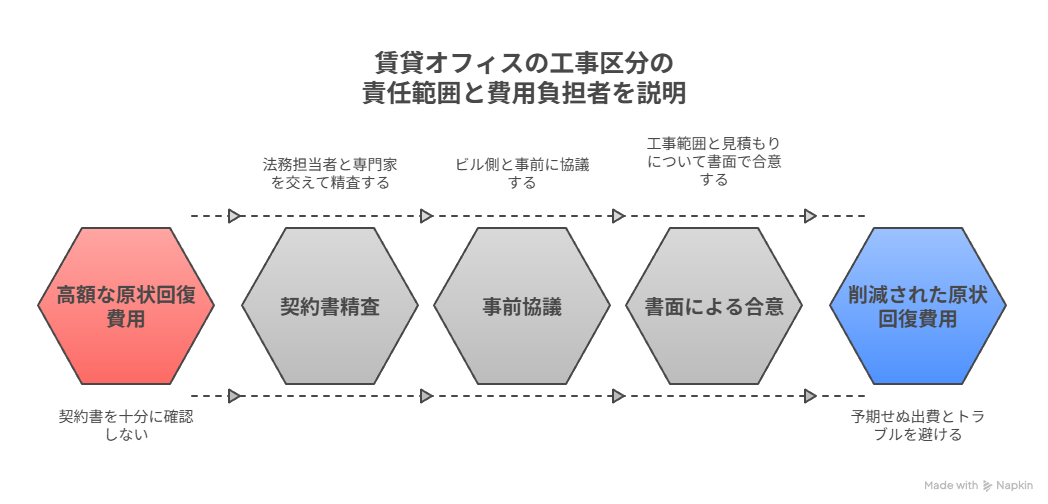

オフィス移転で最も金銭トラブルに発展しやすいのが、旧オフィスの「原状回復工事」です。賃貸借契約書の内容を十分に確認しないまま退去準備を進めた結果、ビル管理会社から「契約書ではここまで復旧する義務がある」と指摘され、想定をはるかに超える高額な工事費用を請求される失敗事例が多発しています。特に工事区分(A・B・C工事)の理解が曖昧だと、どこまでが自社の費用負担で行うべき工事なのかがわからず、言い値で支払わざるを得ない状況に陥りがちです。

このトラブルを防ぐ最大の防御策は、賃貸借契約を締結する前に、契約書に記載された原状回復の定義と工事範囲を法務担当者や専門家を交えて精査することです。そして退去時には、ビル側と事前に協議の場を持ち、工事範囲と見積もりについて書面で合意を形成しておくことが、無用な出費とトラブルを避けるために不可欠です。

ここまで、計画から事後処理に至るまで、様々なフェーズでの失敗事例を見てきました。これらの失敗はどれも、知っていれば防げたはずのものです。それでは、これらの無数の地雷を避け、稼働中のオフィス移転を確実に成功させるためには、具体的にどのような原則を守れば良いのでしょうか。最終章では、失敗事例から学ぶ5つの鉄則を解説します。

失敗から学ぶ!稼働中移転を成功させる5つの鉄則

これまで様々なフェーズにおける失敗事例を見てきましたが、それらはすべて、知っていれば防げたはずのトラブルです。数々の失敗の裏側には、プロジェクトを成功に導くための普遍的な原則が隠されています。ここでは、稼働中のオフィス移転を確実に成功させるために、担当者が必ず守るべき「5つの鉄則」を解説します。

1【計画の軸】「なぜ移転するのか」を言語化し、ぶれないコンセプトを作る

すべての判断の拠り所となるのが、「移転の目的」です。なぜコストをかけてまでオフィスを移転するのか。それが「事業拡大に伴う人員増加への対応」なのか、「働き方改革の実現」なのか、「企業ブランディングの向上」なのか。この目的をプロジェクトの最初に具体的に言語化し、関係者全員で共有することが、計画が迷走しないための絶対条件です。明確なコンセプトという羅針盤があれば、物件選定からレイアウト設計に至るまで、一貫性のある意思決定が可能となり、失敗のリスクを大幅に低減できます。

2【パートナー選定】価格だけで決めない!「伴走力」のある専門業者を見極める

オフィス移転は、決して自社だけでは完結できません。不動産仲介、内装デザイン、ITインフラ構築、引越しなど、多くの専門業者との連携が不可欠です。ここで重要なのは、価格の安さだけでパートナーを選ばないこと。特に稼働中の複雑な移転では、自社の課題や目的に深く寄り添い、専門的な知見でプロジェクト全体をリードしてくれる「伴走力」が求められます。過去の実績や提案内容を吟味し、信頼できるパートナーシップを築ける業者を見極めることが、成功への近道です。

3【ITインフラ】「ここまでやるか」と言われるレベルでテストとリハーサルを行う

ITインフラの失敗は即、業務停止に繋がります。そのため、準備に「やりすぎ」ということはありません。「おそらく大丈夫だろう」という希望的観測は捨て、本番の移転前に徹底したテストとリハーサルを行うべきです。この段階で問題をすべて洗い出し、解決しておくことが最大の保険となります。

最低限、以下の項目は複数回テストしましょう。

- 新オフィスのネットワーク接続テスト(全従業員が同時に利用する高負荷状態を想定)

- 代表電話・部署ごとの電話・FAXの送受信テスト

- ファイルサーバーや基幹システムへのアクセス、データの読み書きテスト

- Web会議システムやその他クラウドサービスの動作確認

4【組織運営】徹底した「情報の一元化」と「社員の巻き込み」で一体感を醸成する

移転プロジェクトを円滑に進める主役は、そこで働く「社員」です。移転に関する全ての情報を社内ポータルサイトなどで一元管理し、誰がいつ見ても最新情報がわかる状態にすることで、無用な混乱や担当者への問い合わせ殺到を防ぎます。同時に、アンケートやワークショップを通じて社員の意見を積極的に取り入れ、「会社から与えられた移転」ではなく「自分たちで創り上げる新しいオフィス」という当事者意識を醸成することが、全社的な協力体制を築く上で何よりも重要です。

5【タスク管理】抜け漏れを撲滅する「鬼のチェックリスト」を作成・運用する

オフィス移転には、数百ものタスクが存在します。これらを人間の記憶だけに頼って管理するのは無謀です。すべてのタスクを洗い出し、担当部署と実行期限を明記した詳細なチェックリストを作成し、プロジェクトチームで共有・運用することが抜け漏れを防ぎます。

▢(移転の6ヶ月前)移転の目標とコンセプトを定義する

▢(移転の3ヶ月前)信頼できるパートナーとベンダーを選定する

▢(移転の1ヶ月前)ITインフラのテストとリハーサルを実施する

▢(移転日)最小限の混乱で移転を実施する

▢(移転後)移転の成功を評価し、問題に対処する

チェックリストは、大きく以下のフェーズで分類すると管理しやすくなります。

- 計画フェーズ(目的設定、予算策定、チーム組成)

- 物件選定・契約フェーズ(物件調査、契約手続き、旧オフィスの解約予告)

- 設計・工事フェーズ(レイアウト設計、業者選定、各種工事手配)

- 移転準備・実行フェーズ(荷造り、各種届出、社内外への周知)

- 移転後フェーズ(原状回復、各種住所変更、効果測定)

これらの5つの鉄則は、稼働中オフィス移転という複雑なプロジェクトの羅針盤となります。

まとめ

本記事では、稼働中のオフィス移転で起こりがちな失敗事例を、「計画」「ITインフラ」「人・組織」「物理作業」という4つのフェーズに分けて具体的に解説し、その対策を紐解いてきました。ご紹介した通り、多くの失敗は、プロジェクト初期における「計画・準備」の甘さに起因します。曖昧な目的や不十分な物件チェックが、後のITトラブルや社内の混乱、想定外のコストといった深刻な問題を引き起こすのです。

しかし、これらの失敗事例は、裏を返せば成功への道しるべでもあります。稼働中のオフィス移転を成功させるための鍵は、①「何のための移転か」というブレない軸を持つこと、②価格だけでなく信頼性で「伴走パートナー」を選ぶこと、③ITインフラの「事前テスト」を徹底すること、そして④全社員を巻き込む「情報共有とコミュニケーション」を怠らないことに集約されます。

特に、②で挙げた信頼できるパートナー選びは、複雑な稼働中移転の成否を大きく左右します。自社だけで全てを管理するのは困難なため、例えば株式会社リスビーのように、企画段階から施工、アフターフォローまでワンストップで伴走し、稼働中の移転特有のリスクを熟知した専門業者に相談することが、失敗を避けるための賢明な選択肢となるでしょう。

オフィス移転は、単なる「引っ越し」ではありません。企業の未来を創る重要な経営戦略です。この記事で紹介した失敗事例と対策を教科書として、貴社のプロジェクトに潜むリスクを洗い出し、万全の体制で臨んでください。周到な準備こそが、「業務を止めない」理想のオフィス移転を実現する唯一の道です。